担当医師

樋口 健吾(ひぐち けんご)

整形外科部長

所属診療科

資格・所属学会・専門分野等

- 日本整形外科学会 整形外科専門医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- 日本骨粗鬆症学会認定医

- 日本整形外科学会

- 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

- 日本人工関節学会

- 日本骨粗鬆症学会

- 西日本整形・災害外科学会

出身大学・略歴

出身大学:佐賀医科大学

- 佐賀大学附属病院

- 佐賀社会保険病院

- 医療法人社団寿量会 熊本機能病院

- 医療法人社団我汝会 えにわ病院

- 済生会唐津病院

患者様へ一言

膝関節を専門に下肢変性疾患や外傷治療を担当しています。膝の痛みでお困りの際はご相談ください。症状や活動度に沿ったベストな治療法(関節鏡・骨切り・人工股関節)を提供します。また、再生医療にも取り組んでおります。(PFC-FD療法)地域医療に貢献できるよう努めていきます。

島内 諒(しまうち りょう)

所属診療科

資格・所属学会・専門分野等

- 日本整形外科学会所属

- 日本骨粗鬆症学会所属

- 日本骨折治療学会所属

- 日本足の外科学会所属

- 日本整形災害外科学会所属

出身大学・略歴

出身大学:久留米大学

患者様へ一言

誠心誠意診療に励みます。

相良 智之(さがら ともゆき)

所属診療科

資格・所属学会・専門分野等

- 日本整形外科学会認定整形専門医

出身大学・略歴

出身大学:福岡大学

患者様へ一言

患者さま一人ひとりに寄り添った治療を行います。ご気軽にご相談ください。

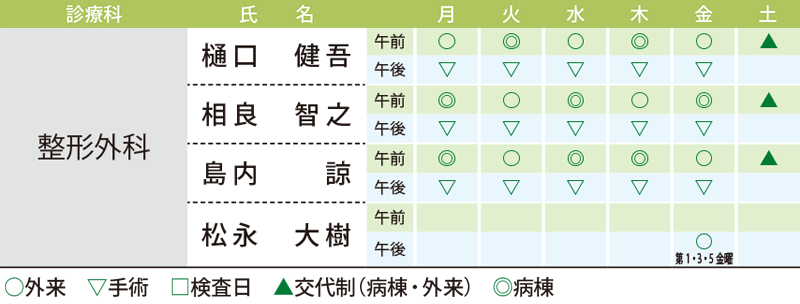

外来診療日

診療内容

整形外科は主に手足や背骨についての悩み(痛み、しびれ)に対して治療を行う診療科です。私たちが扱う分野は多岐に渡ります。

- 骨折、脱臼等の急性外傷

- 主に加齢による変性疾患 (変形性関節症)

- 代謝性骨疾患 (骨粗しょう症など)

- スポーツ外傷・障害 (靭帯損傷など)

- 腫瘍・炎症性疾患 (骨軟部腫瘍、関節炎、関節リュウマチなど)

- 各疾患に対するリハビリテーション