当科では、医師の指示のもと、患者さんの能力を最大限に発揮でき、かつ安全に配慮したプログラムを立案し、機能の改善や障害の軽減にむけて入院早期からリハビリテーションを行っております。

当院のリハビリテーションの特徴

心臓リハビリや呼吸器リハビリ、がんのリハビリ等、専門性の高い診療にも対応できるよう、認定士や知識研鑽を積んだ療法士が常勤し、患者さんに質の高い医療を提供できるような診療体制を整えています。

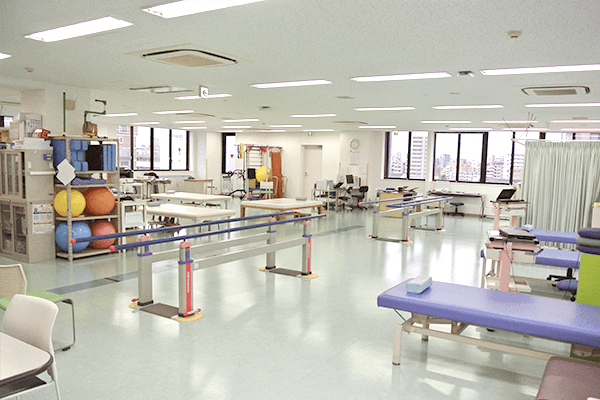

チーム医療体制の推進にも積極的で、各診療科とのカンファレンスや回診を定期的に開催しています。特に集中治療科では、リハビリ、医師、看護師、臨床工学技士が毎日カンファレンスを行い、チームで超急性期のリハビリを提供しています。

リハビリテーション科の紹介

理学療法士・作業療法士

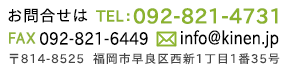

身体機能の向上を目指し、関節可動域の拡大、筋力強化、麻痺の回復、基本動作練習、歩行練習等を行います。また、整容、更衣、排泄など、日常生活動作の練習、高次脳機能の回復に向けた機能訓練も行います。

言語聴覚士

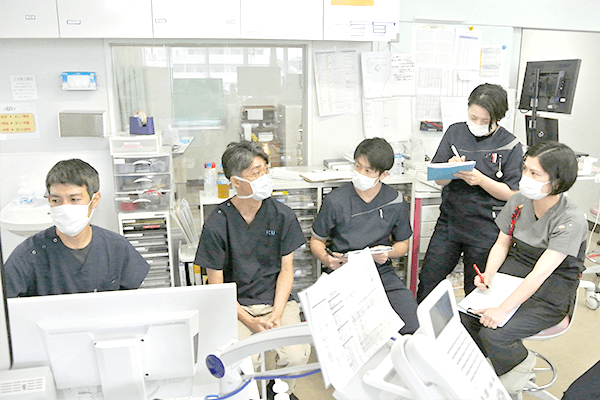

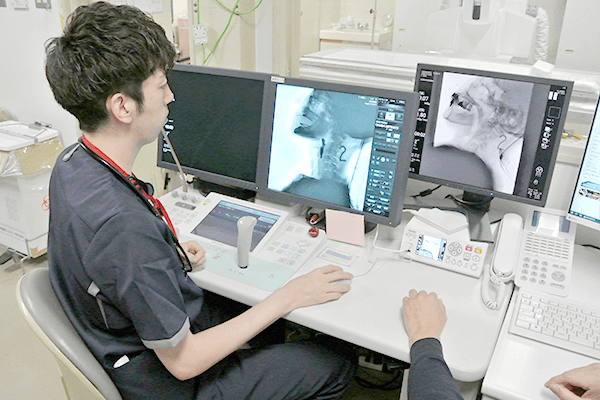

言語の理解や表現、コミュニケーション能力の回復や嚥下・摂食のリハビリを行います。飲み込みの評価では、必要に応じて医師とVF(嚥下造影検査)を行う等、安全な食事形態のサポートや誤嚥防止の練習を行います。

参考資料

認定資格と学会発表

認定資格

当リハビリテーション科では、以下の資格をもった専門スタッフが患者様をサポートしています。

- 3学会合同呼吸療法認定士:4名

- 心臓リハビリテーション指導士:4名

- 認定理学療法士:2名(管理・運営:1名)(運動器:1名)

- 糖尿病療養指導士:1名

- がんリハビリテーション講習修了者:8名

学会発表

2024年

- 演題:「入院3日目に発症した過活動型せん妄に対して、多職種連携にて遷延化を防ぎ自宅退院が可能となった一症例」

演者:伊藤雅史(作業療法士)

2022年

- 演題:「せん妄の遷延化を防ぎ早期自宅退院が可能となった高齢心不全の一症例」

演者:伊藤雅史(作業療法士)

2019年

- 演題:「MTDLPを用い意欲向上、活動量増加を図る事が出来た腹部大動脈瘤の一症例」

演者:伊藤雅史(作業療法士)

2018年

- 演題:「人工股関節全置換術後の疼痛の有無がQOLに与える影響」

演者:陣内珠美(理学療法士) - 演題:「大腿骨頚部骨折に対して人工骨頭置換術を施行し、術後せん妄を発症した患者のADLの特徴」

演者:伊藤雅史(作業療法士)

- 演題:「人工股関節全置換術後の靴下着脱動作時の困難感に影響を与える因子の検討」

演者:陣内珠美(理学療法士)

- 演題:「せん妄を合併した重複障害を有する高齢患者のADLの推移について」

演者:土谷礼(理学療法士)

2017年

- 演題:「後期高齢者の外来心臓リハビリテーション継続への取り組み」

演者:澤村翔吾(理学療法士)

2016年

- 演題:「肺炎を契機に心不全を発症した超高齢者が自宅退院となった経緯」

演者:葉山力斗(作業療法士)